Autor: IKI Alliance

Después de cuatro años en México, el proyecto Financiamiento de Infraestructura Baja en Carbono en las Ciudades (FELICITY) cierra las actividades con broche de oro durante el mes de junio del 2022, realizando sesiones de pases de estafeta a los representantes de las contrapartes del municipio de Naucalpan, el gobierno de la Ciudad de México y la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En las sesiones de pase de estafeta se entregaron oficialmente los documentos realizados durante la asistencia técnica con las contrapartes.

Asimismo, FELICITY co-organizó el tercer diálogo virtual culminando en el Festival de Financiamiento Verde e Incluyente 2022. Esta es la relatoría gráfica de la sesión de FELICITY:

También se desarrolló el video de Felicity en una palabra. Felicity in one word, el cual integra la perspectiva de varios colaboradores de FELICITY alrededor del mundo.

Como legado de FELICITY, se prepararó el documento Historia de cambio generado por el Proyecto Global FELICITY en México, y queda el curso gratuito en línea PreP, el cual sigue abierto y continúa permitiendo la inscripción de nuevos usuarios interesados en aprender más de la preparación de proyectos bajos en carbono:

Para mayor información sobre los siguientes pasos de FELICITY a nivel global, contactar a Itzel Alcérreca: itzel.alcerreca@giz.de y felicity@giz.de

La movilización de financiamiento es clave para atender el cambio climático, y transitar hacia economías bajas en carbono y resilientes, estos esfuerzos requieren de la colaboración multiactor y multi-sector que incluya a las juventudes, quienes están contribuyendo a incrementar la resiliencia de sus comunidades al proponer soluciones innovadoras, liderar la acción climática e impulsar el cambio por ese futuro sustentable que todas y todos queremos construir.

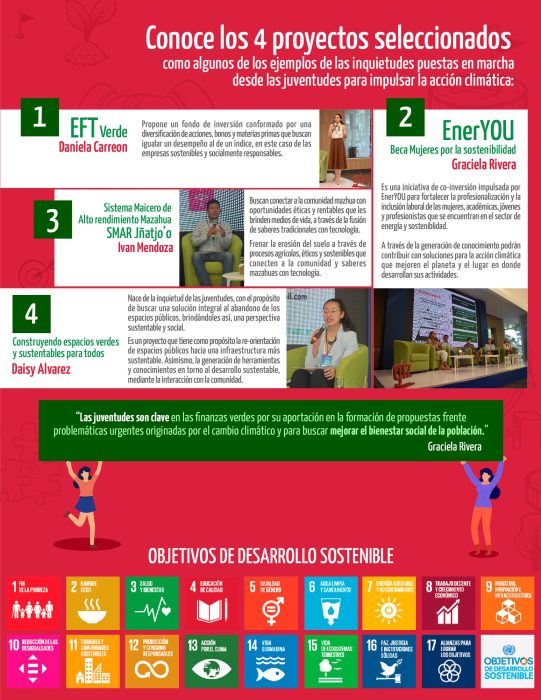

Considerando la importancia de su inclusión, en el marco del Festival de Financiamiento Verde e Incluyente 2022 (FFVI), el Grupo de Trabajo de Financiamiento Sustentable, Verde y Climático (GT-FIN SVC) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable) y el Tecnológico de Monterrey lanzaron la convocatoria nacional “Juventudes en Acción por las Finanzas Verdes”, con el objetivo de generar un espacio de diálogo para que cuatro proyectos de juventudes comunicaran sus iniciativas, logros, oportunidades y retos que enfrentan al encaminar el financiamiento a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el cumplimiento del Acuerdo de París.

Los cuatro proyectos innovadores seleccionados de la convocatoria fueron presentados durante la sesión “Juventudes en acción por las finanzas verdes” del tercer día del FFVI, en la que además de exponer sus proyectos, los panelistas entablaron un conversatorio con respecto al papel central de las juventudes para impulsar las finanzas verdes e incluyentes, el impacto de sus proyectos para fomentar el enverdecimiento del sistema financiero, la inclusión social y la ambición climática. Algo que une a estos proyectos, como lo indicó Daisy Álvarez, es que buscan “soluciones integrales, que toman todas las aristas posibles, en torno al desarrollo sostenible”.

A continuación, presentamos a los proyectos que participaron en el FFVI:

EFT Verde – Daniela Carreón

ETF Verde, propone una iniciativa de fondo de inversión conformado por una diversificación de acciones, bonos y materias primas que busquen igualar un desempeño al de un índice, en este caso de las empresas sostenibles y socialmente responsables, con el objetivo de generar un patrimonio común, perteneciente a una pluralidad de inversiones representando la sociedad sostenible, donde los rendimientos individuales se establecen en función de los resultados colectivos. Esta iniciativa desde la academia presenta una oportunidad certera de que el sector financiero tiene grandes oportunidades para la acción climática.

EnerYOU: Beca Mujeres por la Sostenibilidad – Graciela Rivera

La Beca Mujeres por la Sostenibilidad (Beca MXS) es una iniciativa de co-inversión impulsada por la Startup EdTech, EnerYOU, para disminuir las brechas entre el conocimiento, educación y profesionalización, así como fortalecer la inclusión laboral de las mujeres en el sector de energía y sostenibilidad. A través de la profesionalización y generación de conocimiento podrán contribuir con soluciones para la acción climática que mejoren el planeta y las comunidades en las que desarrollan sus actividades.

Sistema Maicero de Alto Rendimiento Mazahua. SMAR Jñatjo’o – Ivan Mendoza

SMAR Jñatjo’o busca conectar a la comunidad mazahua con oportunidades éticas y rentables que les brinden medios de vida, a través de la fusión de saberes tradicionales y tecnología, con el objetivo de frenar la erosión del suelo a través de procesos agrícolas éticos y sostenibles. Este proyecto visualiza la importancia de incluir a las comunidades que enfrentan mayor vulnerabilidad al cambio climático, como lo son los pueblos indígenas, considerando que el sistema natural de México es sensible al clima y se exacerba por actividades antrópicas como son el cambio de uso de suelo, principalmente debido a actividades agrícolas (ADCOM, 2022).

Construyendo espacios verdes y sustentables para todos – Daisy Álvarez

El proyecto Construyendo espacios verdes y sustentables para todos busca la readaptación colaborativa de espacios públicos mediante estructuras sustentables como jardineras con materiales reciclados, riego por goteo, fitorremediación para aguas y suelos urbanos, y autoabastecimiento eléctrico, que respondan e involucren a las comunidades.

Las juventudes están en el centro de la acción climática y son agentes de cambio que buscan construir un futuro sustentable. La creación de espacios de diálogo multiactor que las incluya es crucial para catalizar la ambición climática y difundir los proyectos que ya se están realizando.

Esperamos que al conocer estos proyectos “más jóvenes crean y vean que si es posible ir poco a poco en temas de cambio climático con proyectos de alto valor”, como lo indicó Ivan Mendoza. ¡Sé parte de la generación verde!

Conoce el factsheet con los proyectos de juventudes del FFVI:

Puedes consultar la sesión completa aquí.

Conoce más: Festival de Financiamiento Verde e Incluyente 2022

El ecosistema de finanzas verdes en el mundo evoluciona de manera rápida y constante debido a la importancia que tiene el sector financiero en la lucha contra el cambio climático. La Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos de América Latina (LACADI) conformó un Comité con instituciones líderes en el sistema financiero mexicano para coordinar y potencializar el objetivo de la iniciativa en México.

La primera sesión de trabajo se realizó el 30 de junio en la Ciudad de México, en la que se presentó el primer gran hito del proyecto, un documento que analiza y describe las principales barreras que tienen los inversionistas institucionales para adoptar prácticas de divulgación climática e incluir riesgos y oportunidades climáticas en sus decisiones de inversión.

Se acordó trabajar de la mano de reguladores y supervisores para establecer las condiciones necesarias en el mercado, y promover la divulgación climática por parte de inversionistas institucionales. De igual manera, se continuará respondiendo a la gran demanda de capacitación que existe en temas climáticos y de transición a la descarbonización, en cercana coordinación con el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV), el Consorcio TCFD de México, el Comité de Finanzas Sostenibles y otras iniciativas internacionales.

Tras dos años de un esfuerzo colectivo por concretar un diálogo basado en la ciencia alrededor del Sistema de Comercio de Emisiones de México (SCE), se llevó a cabo la presentación del libro “Towards an Emissions Trading System in Mexico: Rationale, Design and Connections with the Global Climate Agenda”.

El libro, primero en su tipo en América Latina y el Caribe, cuenta con las aportaciones de más de 20 investigadoras e investigadores de diversas universidades públicas y privadas de México y de otros países. Coordinada por el Dr. Simone Lucatello del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la obra recoge a través de catorce capítulos divididos en tres partes, un conjunto de reflexiones y perspectivas de aspectos clave del SCE y sus elementos operativos.

El libro fue publicado bajo el sello de la editorial Springer en el formato Open Access, permitiendo con ello un acceso general a sus contenidos. La publicación ha sido bien recibida en el ámbito nacional e internacional relacionado al análisis y estudio de los Sistemas de Comercio de Emisiones. A pesar de no contar con un tiraje impreso, la versión digital del libro cuenta ya con más de 25 mil descargas digitales.

El evento tuvo como objetivo facilitar una plataforma de discusión sobre el libro co-autorado sobre el SCE en México, con el fin de presentar las principales reflexiones e ideas vertidas en dicha publicación y destacar el papel del sector académico y de investigación en la implementación de un SCE en México.

Las palabras de bienvenida fueron presididas por Gustavo Sosa del Instituto Mora; Suriel Islas de la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (DGPCC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y Vanesa Villa de SiCEM. Posteriormente, se realizaron dos presentaciones introductorias: una sobre el proceso de diálogo con el sector Académico sobre el SCE por parte de Juan Carlos Mendoza, asesor técnico de SiCEM de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable), y una segunda presentación general del libro, sus alcances y principales discusiones a cargo del editor del libro, Simone Lucatello.

Los comentarios a la obra estuvieron a cargo de actores clave para el SCE Mexicano. Suriel Islas, Subdirector de Seguimiento de Acciones para Promover el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT, destacó la importancia de que existan libros como éste que sirvan de referentes para los estudiantes interesados en el tema. Congratuló la publicación de la obra y la calificó como un gran paso para analizar, estudiar y profundizar el conocimiento sobre el SCE en México.

El Ing. José Ramón Ardavín, Director Ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) resaltó que el SCE mexicano fue el primero en América Latina, y destacó la relevancia del apoyo del Gobierno Alemán y GIZ en el desarrollo e implementación del SCE. Ardavín subrayó la relevancia de contar con órganos que fomenten la participación en el marco del SCE, como el Comité Consultivo del Sistema de Comercio de Emisiones (COCOSCE), importante foro para fortalecer la cooperación y el diálogo entre la academia, el sector regulado y las autoridades.

Finalmente, el Dr. Francisco Estrada Porrúa, Coordinador General del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM (PINCC), destacó el hecho de que esta publicación sea el primer libro en su tipo en Latinoamérica, pues es una señal de la importancia de incluir la ciencia en la toma de decisiones para la acción climática, ejemplificando al SCE como un mecanismo costo-efectivo para cumplir con las metas climáticas de México.

Como parte del cierre del evento, las y los autores de la publicación intercambiaron perspectivas y opiniones, favoreciendo con ello un debate multiactor en relación al SCE. A estas perspectivas, se sumó un mensaje de cierre por parte de SEMARNAT, en el que se destacó la importancia de establecer alianzas con el sector privado, la Academia y la sociedad civil en beneficio del diseño y operación del SCE de México, reconociendo el papel de la GIZ para poder implementar el SCE, el trabajo de varios años y la utilidad de la obra para el diseño de las siguientes fases del sistema.

El evento tuvo lugar el 5 de julio de 2022, y fue organizado por la GIZ a través del proyecto SiCEM, y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Reunidos en el auditorio de esta última casa de estudios, más de 80 asistentes presenciales y virtuales se sumaron a esta iniciativa que buscó seguir promoviendo el diálogo sobre el SCE. SiCEM continuará impulsando eventos de esta naturaleza y fomentará un SCE participativo con el sector académico.

El Congreso del Estado de Nayarit a través de las comisiones de Industria Comercio y Turismo; Ecología y Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Económico y Social; en coordinación con el proyecto “Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas en cooperación con el sector privado de México” (ADAPTUR) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable), llevaron a cabo el webinario “Carbono azul, una oportunidad para una economía resiliente al clima”. Para ello se convocó a las y los congresistas y sus respectivos equipos legislativos de los demás estados que pertenecen a la región del Golfo de California. Esto, en el marco de las actividades para el fortalecimiento de capacidades de equipos legislativos de congresos locales. El proceso reunió la participación de más de 45 personas de Nayarit y Sonora.

Además, esta iniciativa fue liderada por las diputadas Juanita González, Georgina López y Nadia Bernal quienes se desempeñan como presidentas de las comisiones mencionadas. Ellas están trabajando en conjunto para posicionar a la actividad turística como un eje que incentive la inclusión de temas trascendentes para la región en sus comisiones y al interior del Congreso del estado para desarrollar el trabajo hacia una recuperación económica sustentable e incluyente para todas las personas, tales como: medio ambiente; recursos naturales; cambio climático y medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE).

El evento tuvo como objetivo el desarrollo de capacidades de las personas participantes en materia de: ecosistemas marítimo-costeros; su vulnerabilidad ante el cambio climático; su importancia en torno a la biodiversidad de la región y la creación de soluciones para la acción climática; y su relación con la actividad económica dentro de la región del Golfo de California, la cual resulta esencial para el sector turístico. Esto a través de un panel de discusión entre expertos y expertas en el tema como la Dra. Nélida Barajas del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos; el Mtro. Luis Fueyo consultor especializado en temas de océanos, biodiversidad y derecho ambiental; y el moderador Mtro. Alejandro Callejas consultor internacional con especialidad en materia de biodiversidad y cambio climático.

Como resultado del encuentro se logró la vinculación y el diálogo multi-actor entre estados, congresos, comisiones y legisladores de la región del Golfo de California para comenzar a unir esfuerzos en el trabajo hacia el enriquecimiento del marco legal subnacional en la región. Lograron posicionar al carbono azul como una oportunidad para implementar medidas de AbE para fortalecer la acción climática, y proteger el capital natural del Golfo de California y para fortalecer la economía de la región a través de la protección del capital natural de uno de los mayores atractivos turísticos del país.

Para más información, contactar a Andrés Martínez, Asesor Técnico del proyecto ADAPTUR para la región de la Riviera Nayarit-Jalisco.

Webinario Carbono azul una oportunidad para una economía resiliente al clima © Karla Ramos, GIZ ADAPTUR

El pasado 1 de julio de 2022 se llevó a cabo el primer taller de formación de capacidades de la Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos de América Latina (LACADI), en el cual se presentó a la divulgación climática como una herramienta para identificar y gestionar las oportunidades y riesgos del cambio climático.

Una de las observaciones más importantes de la intervención de Mark Lewis, miembro fundador del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), fue que los riesgos de transición son cruciales para las empresas y deben ser considerados en todas las decisiones de inversión. Concluyó que aquellas empresas que no muestran su visión estratégica hacia el futuro, con base en las recomendaciones del TCFD, deben de ser un foco rojo para los inversionistas.

En el panel de discusión sobre las barreras que enfrentan los inversionistas institucionales en México para incluir riesgos y oportunidades climáticas en sus decisiones de inversión participaron Marité Chavira de Citibanamex, Alejandro Bujanos de Afore Sura, Juan Carlos Belasteguigoitia del Consorcio TCFD México y Eric Osio Cerón de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). Destacaron la importancia de articular la divulgación climática y la estrategia de sostenibilidad en todas las áreas de la organización; el objetivo de las Afore no solo es garantizar el mejor retorno si no la mejor pensión garantizando un mejor planeta y la importancia de que las inversiones generen cambios al interior de las empresas receptoras de capital para reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Así mismo, se recalcó la necesidad de que la regulación establezca una guía o línea base de cumplimiento.

Celine Tapia, de CDP, explicó que para las empresas financieras las emisiones más importantes a tomar en cuenta son las emisiones que financian con sus inversiones.

Una de las principales conclusiones del taller fue la importancia de comenzar a divulgar los avances en los procesos y mecanismos que se tienen al día de hoy al interior de las instituciones ya que la divulgación climática es un proceso de mejora continua. Para esto, LACADI trabajará con Afore y aseguradoras para identificar el estado de sus prácticas de divulgación, generar recomendaciones y una hoja de ruta para que avancen en la implementación de las recomendaciones del TCFD.